News

各教員の研究情報ページはこちらです。館山教授 安藤准教授 佐々木助教 中嶋助教

また館山・安藤研究室の紹介動画はこちらをご参照ください。

2026/01/29:[PAPER] 東京理科大学・熊倉真一准教授、駒場慎一教授らとLuong特任助教らとのNaイオン電池正極酸化物の安定化に関する共同研究論文がJ. Am. Chem. Soc.(IF=15.7)に掲載されました。

2026/01/22:国立研究開発法人物質・材料研究機構(NIMS) エネルギー・環境材料研究センター(GREEN)のJALEM Randy主幹研究員(専門:固体電解質に関する第一原理MD・機械学習研究)が共同研究のため当研究室を訪問し、また化生研講演会でご講演いただきました。

2026/01/22:[INTERNATIONAL] 台湾・国立成功大のProf. Tian Groupの博士後期課程学生Mr. Ming-Yuan Hungが当研究室を訪問し、電池・触媒に関する計算研究について議論を持ちました。

2026/01/15:[PAPER] D3学生伊藤暖さんらのNaイオン電池正極としてのプルシアンブルー類似体における格子間水・欠陥のイオン拡散に対する効果を「富岳」を利活用して実証した論文が、Chem. Mater. (IF=7.0)に掲載されました。暖さん、おめでとう!

2025/12/20: 佐々木助教が東京科学大学物質・情報卓越教育院の同窓会幹事として第2回同窓会の実行委員長を務めました。

2025/12/12:[PAPER] 東京大学・佐藤龍平助教、澁田靖教授らと安藤准教授の協奏的なイオン輸送の可視化に関する共同研究論文がChem. Mater.(IF=7.0)に掲載されました。また東京大学, 東京科学大学,東北大学でプレスリリースされました。

2025/12/8:[INTERNATIONAL] 韓国・ソウル国立大のSeungwu Han教授が当研究室を訪問し、化生研講演会にて開発中の機械学習ポテンシャルSevenNetに関するご講演を行いました。

2025/12/3:[INTERNATIONAL] IIT Kanpur, Prof. Amalendu Chandra(現在当研究室にサバティカル滞在中)研究室の博士後期課程学生Mr. Subhajit Dan, Ms. Rimpi Deyが当研究室を訪問し、蓄電池電解液に関する共同研究について議論を持ちました。

2025/11/25:[PRESENTATION] 第51回固体イオニクス研究会の科研費・学術変革領域A「イオン渋滞学」特別セッションにて安藤准教授が講演しました。

2025/11/18:[PAPER] PD Che-an LinさんらのDFT計算を用いてナトリウムイオン電池ハードカーボン負極中のNaクラスター形成機構、Naイオン拡散機構を解明した論文がAdv. Energy Mater. (IF=26)に出版されました。またJST-GteX研究の主要な成果として東京科学大学, JSTからプレスリリースされました。Che-anさん、おめでとう!

2025/11/10:[PAPER] 東京理科大学小嗣真人教授、東京大学松田巌教授、筑波大学近藤剛弘教授と安藤准教授の複雑なスペクトルのAI自動解析に関する共同研究論文がSci. Rep.(IF=3.9)に掲載されました。また東京理科大・東京科学大・JST・東大・筑波大でプレスリリースされました。

2025/11/01:[INTERNATIONAL,PRESENTATION] 館山教授が台湾・国立成功大(NCKU)で開催された2025 ICGET-TWにて基調講演を行いました。また館山研OBのNIMS Randy Jalem主幹研究員(招待講演)、NCKU Hong-Kang Tian准教授および彼の研究室メンバーと一緒にDinnerを食しました。Prof. TianのHospitalityに感謝します![Photo: Jalem主幹研究員、Tian准教授およびTian研究室メンバーとのDinner]

2025/10/30:[INTERNATIONAL,PRESENTATION] CECAM-TW (Taiwan node) (Academia Sinicaが主体、Prof. Jer-Lai KuoがDirector)のkick-off meetingが台湾・台北市のAcademia Sinica, IAMSにて開催され、館山教授が日本代表として招待講演を行いました。またProf. Amalendu Chandraが参加しました。

2025/10/29:[INTERNATIONAL] ASIAN-26のPlenary Speakerとして招聘したドイツ・ベルリンのFritz-Haber Institute・Theory DepartmentのDirector, Pror. Karsten Reuterと羽田空港内の会議室で研究交流を持ちました。館山教授、安藤准教授、中嶋助教、D3学生伊藤暖さん、D2学生Feye-Feng Luさん、M1学生溝淵力也さんが参加しました。今後の研究連携が期待されます。[Photo: Prof. Reuterとの集合写真@羽田空港]

2025/10/27:[INTERNATIONAL,WORKSHOP] 2025年10月27日(月)〜29日(水)に、つくば国際会議場にてThe 26th Asian Workshop on First-Principles Electronic Structure Calculations (ASIAN-26) が開催されました。館山教授がCo-chair personの重責を担いました。安藤准教授、佐々木助教、PD Linさん、PD Aisnadaさん、PD Douさん、D3学生 伊藤さん、D2学生Luさん、M1学生北野さん、M1学生溝淵さんがポスター発表を行いました。また中嶋助教、B4学生坂口さんが参加しました。本ワークショップは「富岳」材料物理化学課題の最終年度国際会議の一つです。[Photos: ASIAN-26集合写真]

2025/10/26: [INTERNATIONAL] つくば市にて、館山・安藤研現役メンバー(館山教授、佐々木助教、PD Douさん、D2学生 Luさん、M1学生溝淵さん、M1学生北野さん、B4学生坂口さん)と吉林大Bo Gao准教授、NIMS Randy Jalem主幹研究員らの館山研OBとでプチ同窓会開催。

2025/10/21: 安藤准教授のインタビュー記事が”⼈と知と物質で未来を創る クロスオーバーアライアンス”WEBサイトに掲載されました。

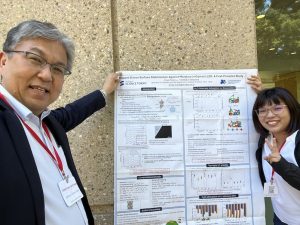

2025/10/07: [PRESENTATION, INTERNATIONAL,AWARD] オーストラリア・シドニーで開催されたNa-ion電池の代表的国際会議ICNaB(第10回)にて、館山教授が招待講演、PD Che-an Linさんがポスター発表を行いました。Che-anさんはPoster Awardも受賞されました。おめでとう![Photo: Conference Photo, 館山教授講演, Che-anさん授賞式]

2025/10/01:[STUDENT] M1学生溝淵力也さんが、物質・情報卓越コース履修資格審査に合格しました。力也さん、おめでとう!

2025/10/01:[NEWCOMER] 研究員(PD)として、SI Qianli(司千里)さん、修士1年(M1)として、WANG Zhen(王臻)さんが新たにメンバーとして加わりました。よろしく!

2025/10/01:[PAPER] 元館山研のNIMS Randy JALEM主幹研究員の全固体電池界面のLiイオン伝導に関する共同研究論文がSmall Methods (IF=9.1)に掲載されました。Randyさん、おめでとう!

2025/09/29:[INTERNATIONAL] Dr. Simone Piccinin (CNR-IOM)に化生研講演会にてご講演いただきました。またWelcome Partyを開催しました。[Photo:セミナー風景、Party写真]

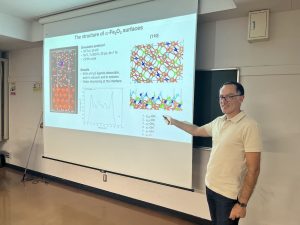

2025/09/25:[INTERNATIONAL,NEWCOMER] イタリア・CNR-IOM – TriesteのSimone Piccinin 主任研究員(専門:DFT計算・表面界面反応)が共同研究のために10月16日まで当研究室に滞在されます。[Photo: Dr. Simone Piccinin]

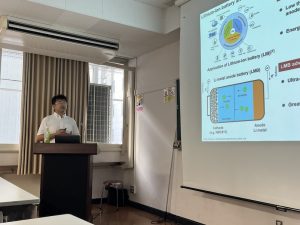

2025/09/25:[PRESENTATION] 早稲田大学館山–門間研で博士学位を取られたDr. Qianli Siに電池寿命予測の機械学習モデルに関するグループセミナーを行ってもらいました。[Photo:セミナー風景]

2025/09/16:[PRESENTATION]広島大学で開催された日本物理学会第80回年次大会の「計算物理」領域発足シンポジウムにて第一原理計算分野の代表として館山教授が招待講演を行いました。また佐々木助教、中嶋助教も同領域で口頭発表しました。

2025/09/10:[PRESENTATION,INTERNATIONAL] PD Che-an Linさんが、ドイツ・Mainzで開催されたThe 76th Annual Meeting of the ISE、およびBerlinで開催されたInternational Battery Workshopにて口頭発表を行いました。[Photo: Che-anさん発表@Berlin]

2025/09/09:[PRESENTATION,AWARD] 広島で開催された第19回分子科学討論会にて、M1学生北野理久さんがポスター発表、D3学生伊藤暖さんが口頭発表デビューをしました。佐々木助教もポスター発表しました。さらにProf. Amalendu Chandraが招待講演、懇親会挨拶を行い、また館山教授が第10回分子科学国際学術賞を受賞されました。[Photos:理久さんポスターの前で、暖さん口頭発表、Prof. Chandra 挨拶を含む懇親会風景、国際学術賞を同時受賞したJAEA志賀博士と館山教授、授賞式風景]

2025/09/03:[INTERNATIONAL] Huu Duc Luong特任助教がJST-ASPIREプログラムで3ヶ月間Univ. of HoustonのProf. Pieremanuele Canepaの研究室に滞在し、共同研究を行います。Ducさん、頑張ってください。[Photo: Lunch in Piero’s group]

2025/08/25: [PRESENTATION, INTERNATIONAL] スイス LausanneのEPFLで開催されたPsi-k Conference 2025 に館山教授、佐々木助教、中嶋助教、PD An Niza El Aisnadaさん、D3学生伊藤暖さん、D1学生 Feye-Feng Luさんがポスター発表しました。また安藤准教授も参加しました。[Photo:会場前でGroup Photo]

2025/08/05:[PRESENTATION] 宮城県松島町で開催される第19回固体イオニクスセミナーにD3学生伊藤暖さんとM1学生溝淵力也さんが参加し、暖さんは若手依頼講演者にも選出されました。(昨年は佐々木助教が若手依頼講演を行いました。)

2025/07/30:[PAPER] 元館山研の吉林大の高博准教授との”on-the-fly機械学習ポテンシャル”を活用したペロブスカイト型固体電解質のLiイオン伝導機構に関する共同研究論文がJ. Mater. Chem. A(IF=9.5)に掲載されました。Boさん、おめでとう!

2025/07/28:[PRESENTATION,INTERNATIONAL] 米国Stanford U.で開催された全固体電池・固体電解質に関する国際会議LLZO5WCにて館山教授が招待講演を、D1学生Feye-Feng Luさんがポスター発表を行いました。 また2024年に当研究室にJSPSサマープログラム滞在したUniversität Münster, Prof. Wolfgang Zeier GroupのPh.D student Lukas Ketterとも再会し共同研究議論を行いました。 [Photos: Feye-Feng のポスターの前で / Feye-Feng, Lukasと館山教授]

2025/07/25:[INTERNATIONAL] Prof. Michiel SprikのFarewell lunchをMOTOTECHで行いました。1ヶ月間精力的に電場効果の計算について議論しました。[Photo: Prof. Michiel Sprik (U. Cambirdge), Prof. Amalendu Chandra (IIT Kanpur), D3学生伊藤暖、中嶋助教、佐々木助教、館山教授と]

2025/07/15:[PAPER] 東京理科大学駒場慎一教授、熊倉真一博士と館山教授、Luong特任助教のNa-ion電池正極に関する共同研究論文がAdv. Mater.(IF=26.8)に掲載されました。また東京理科大・東京科学大でプレスリリースを行いました。

2025/07/07:[NEWCOMER] Prof. Michiel SprikとのWRHプログラム面談およびWelcome Partyを行いました。[Photo: WRHプログラム、Party集合写真]

2025/07/07:[INTERNATIONAL] さっそくProf. Michiel Sprik (U. Cambridge)に化生研講演会にてご講演いただきました。 またWRHプログラム面談も行いました。Photos: 講演会の様子]

2025/07/07:[INTERNATIONAL,NEWCOMER]英国University of Cambridge, Yusef Hamied Department of chemistryのMichiel Sprik名誉教授(専門:電気化学・理論化学)が共同研究のために2025年7月7日〜30日に当研究室に特任教授として滞在されます。[Photo: Prof. Michiel Sprik]

2025/06/30:[PAPER] D3学生伊藤暖さんらの「富岳」を活用して, プルシアンブルー結晶中のLi,Na,Kイオンの拡散機構を比較し, Naイオンの室温高速拡散のメカニズムを解明した論文が, J. Am. Chem. Soc.(IF=15.6)に出版されました。またJST-GteX研究の主要な成果として東京科学大学, JST, 早稲田大学, 山形大学からプレスリリースされました。またHPCIポータルサイト・「富岳百景」サイトにおいても紹介されています。暖さん、おめでとう!

2025/06/23: [PRESENTATION, INTERNATIONAL] 館山教授が中国・厦門大学で開催されたInternational Symposium on AI for Electrochemistry (iSAIEC 2025)(このページに開催記録が掲載されています)にて、Plenary Talkを行いました。[Photos: 全体集合写真, Prof. Jun Cheng (Xiamen U.)及び組織委員会メンバー+Prof. Hyungjun Kim (KAIST) と館山教授]

2025/06/17: [STUDENT] D3学生Qianli Siさんの博士論文公聴会が無事終了!

2025/06/16: [MEETING] 館山教授主催で第90回固体イオニクス研究会「イオニクス計算・理論の最新動向」を東京科学大学大岡山キャンパスディジタル多目的ホールで開催しました。多くの聴講者にご参加いただき、また白熱した議論が交わされました。[Photos: 全体写真+二次会写真]

2025/06/12: [PRESENTATION, INTERNATIONAL] 佐々木助教が大阪で開催されたNEMD2025 – Japan Conferenceにてcontributed talkを行いました。

2025/06/10: [INTERNATIONAL] 当研究室と共同研究をしているオーストラリア, The Univ. of Queensland, Prof. Bernhardt Groupのポスドク研究員をしているDr. Stephen Sandersonが当研究室を訪問し、グループセミナーをしていただきました。[Photo: セミナー後のDiscussion風景]

2025/06/01: [NEWCOMER] 事務支援員として、堀晶子さんがメンバーに加わりました。よろしくお願いします!

2025/05/08: [INTERNATIONAL] 当研究室にサバティカル滞在中のインド・Indian Institute of Technology, KanpurのProf. Amalendu Chandaに化生研講演会にてご講演いただきました。

2025/05/05: [PAPER] D3学生 Qianli Siさんらが、次世代電池として有望視されるLi金属電池(NMC811/Liタイプ)の電気化学インピーダンスデータを用いた容量曲線およびknee point予測の機械学習モデルの開発に世界で初めて成功し、その論文がAdv. Sci.(IF=14.1)に出版されました。Qianli-san、おめでとう!

2025/04/03: [STUDENT] M1,B4の皆さん全員におにゅ〜のMacBookAir (13inch,M3)を貸与。これからバシバシ研究してください!

2025/04/01: 佐々木助教、中嶋助教が共に科研費若手研究に採択されました。おめでとう!なおD3学生伊藤暖さんが学振DC2に、D1学生Feye-Feng Luさんが科学大SPRINGに採択されていて給与と研究費を受給してます。がんばって。

2025/04/01: [NEWCOMER] 研究員(PD)として、DOU Yingさん、石黒裕樹さん、修士1年(M1)として、廣瀬大志さん、加藤慶高さん、北野理久さん、溝淵力也さん、西野太朗さん、小川陸さん、学部4年(B4)特課研生として、浜田脩平さん、坂口太朗さん、特任専門員として加藤隆士さんが新たにメンバーとして加わりました。皆さん、よろしく!

2025/03/31: Zhou特任助教が退職されて、企業に就職することになりました。これまで、ありがとう、お疲れ様!

2025/03/29: [PAPER] Luong特任助教らの第一原理計算を用いて蓄電池正極表面の新しい劣化プロセスを提案した論文がJ. Power Sources(IF=9.2)に出版されました。Duć-san、おめでとう!

2025/03/28: 科学大化生研にて、学術変革領域A「イオン渋滞学」イオン伝導体WG(幹事:安藤准教授)を開催しました。

2025/03/26: 佐々木助教が豪州The University of QueenslandのDebra Bernhardt教授の研究室での在外研究を終え、無事帰国しました。

2025/03/25: 大学院説明会(すずかけ台キャンパス)にて研究室紹介をしました。

2025/03/14-15: [PRESENTATION,INTERNATIONAL] Temple Univ. Kyoto Campusで開催されたUnderstanding Surfaces and Interfaces: A Symposium Celebrating 7 Decades of Service of Prof. Mike Kleinにて館山教授が招待講演を行いました。またD2学生伊藤暖とD1学生Feye-Feng Luが聴講しました。[Photo: With Prof. Mike Klein]

2025/03/12: [INTERNATIONAL] 台湾中央研究院(Academia Sinica) Institute of Atomic and Molecular SciencesのProf. Jer-Lai Kuoが当研究室を訪問し、研究議論に加えてCLS seminarにてご講演いただきました。[Photos: Seminarと懇親会(藤井正明名誉教授、Prof. Amalendu Chandra他とともに)]

2025/03/11: 館山教授が研究代表者を務める文部科学省「富岳」成果創出加速プログラム「富岳」材料物理化学課題と「富岳」燃料電池課題が共同で第二回合同公開シンポジウム(FugakuMPC_2nd-Symposium)をオンラインで開催しました。筑波大・朴先生、東大・藤堂先生、トヨタ自動車(株)・喜多尾様に招待講演をいただきました。

2025/03/04: 科学大化生研にて、一杉CRESTチーム会議を開催しました。

2025/03/01: [INTERNATIONAL,NEWCOMER] インド・Indian Institute of Technology (IIT) KanpurのAmalendu Chandra教授(専門:溶液・界面・バイオ系のMD計算)が2026年2月までの1年間当研究室に特任教授としてサバティカル滞在されます。様々な国際共同研究を計画中です。[Photo: Prof. Amalendu Chandra]

2025/02/28: B4学生北野理久さんが学士特定課題研究発表を無事終えました。卒業確定!

2025/02/19: [PAPER] 佐々木助教らのイオン伝導度計算の高速高精度化を可能にする新手法”Constant Current非平衡MD手法”開発の論文がPRX Energyに出版されました。またJST-CREST研究の主な成果として東京科学大学およびJSTからプレスリリースされました。(化生研ホームページでも紹介。)遼馬さん、おめでとう!

2025/01/02: [INTERNATIONAL] 佐々木助教が3月下旬まで豪州The University of QueenslandのDebra Bernhardt教授の研究室に短期留学し、開発中の非平衡MDの拡張に取り組みます。

2024/12/20: 忘年会開催! Welcome, Ichaさん (An Niza El Aisnada, PD)と 暖さん (伊藤暖, 早稲田D2)), 米国からお帰りZizhenさん(Zizhen Zhou, 特任助教), 豪州へいってらっしゃい遼馬さん(佐々木遼馬, 助教)!

2024/12/11: [INTERNATIONAL] 館山教授がJapan (JST-GteX) – Italy (CNR)の国際連携キックオフワークショップに参加・発表しました。当研究室は今後Italy, Trieste, CNR-IOM & SISSAと共同研究を開始します。

2024/12/10-11: D1 学生Feye-Feng Luと佐々木助教が第50回固体イオニクス討論会にて口頭発表を行いました。

2024/12/01: [NEWCOMER] 研究員(PD)としてDr. An Niza El Aisnadaさんが当研究室に配属になりました。よろしく!

2024/11/29: [PAPER] D1学生Feye-Feng Luさんらの館山研&台湾・国立成功大TIAN研の共同研究で進めた、Liイオンとプロトンの混合伝導体中での相互影響に関する第一原理計算論文がJ. Power Sourcesに出版されました。Feye-Feng-san、おめでとう!

2024/11/26: [AWARD] 佐々木助教が第18回物性科学領域横断研究会(神戸大)にて最優秀若手奨励賞を受賞しました!おめでとう![Photo:組織委員長・福山先生と]

2024/11/26: [PAPER] 安藤准教授の「イオン渋滞学」に関する東大江崎先生・西成先生との共同研究論文がPhys. Rev. Res.に掲載されました!

2024/11/14:科研費学術変革領域A「イオン渋滞学」(安藤准教授が計画班A01代表)の第2回若手セミナーが、科学大すずかけ台キャンパスにて開催されました。安藤准教授、佐々木助教等が対応しました。

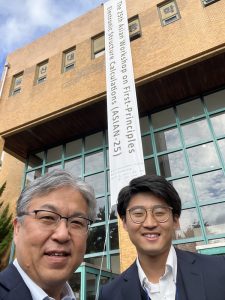

2024/10/28-30: [INTERNATIONAL] Luong特任助教とD2伊藤暖さんが、韓国・蔚山大学で開催されたThe 25th Asian Workshop on First-Principles Electronic Structure Calculations (ASIAN-25)にてポスター発表を行いました。また館山教授がASIAN Workshopシリーズの国際組織委員会委員に選出されました。さらに来年10月に日本で開催されるASIAN-26の現地組織委員長になることも決まりました!

2024/10/24-25: 館山教授が、文部科学省「富岳」成果創出加速プログラム・「富岳」材料物理化学課題の研究代表として、品川で開催された第11回「富岳」を中核とするHPCIシステム利用課題成果報告会にて報告を行いました。

2024/10/17-18: [INTERNATIONAL] 台湾・国立成功大学助教のHong-Kang Tianさん(NIMS館山研OB)が3人の博士課程学生と共に当研究室を訪れ、化生研講演会(化生研講演会20241017)を行うとともに今後の共同研究に関する議論を行いました。

2024/10/16-17: 東北大金研・熊谷研特任助教のSeong-Hoon Jangさん(NIMS館山研・元ポスドク)が当研究室を訪問し、当研究室で開発中のプログラムEwaldSolidSolutionの拡張・公開について打ち合わせしました。

2024/10/12: 館山研OBのDr. Seong-Hoon Jangさん(現:東北大金研特任助教)の当研究室開発プログラムEwaldSolidSolutionを用いたNASICON型固体電解質の高イオン伝導度材料探索に関する理論計算論文がAdv. Energy Sustainability Res.に掲載されました!Seong-Hoonさん、おめでとう!

2024/10/11: D3学生のQianli Siさんが米国ハワイで開催されたPRiME2024にて蓄電池サイクル寿命の機械学習モデルに関する”口頭発表”を行いました。

2024/10/01: [NEWCOMER] IGP(C)のD1学生としてFeye-Feng Luさんが、特課研のB4学生として北野理久さんが当研究室に配属になりました!よろしく!

2024/10/01: 当研究室は東京科学大学(略称:科学大) 総合研究院 化学生命科学研究所 館山・安藤研究室となりました。英語名はTateyama-Ando Group, Laboratory for Chemistry and Life Science (CLS), Institute of Integrated Research (IIR), Institute of Science Tokyo (Science Tokyo)です。 ホームページURL、メールアドレスなど今後変更予定ですがしばらくはtitech.ac.jpも使用できます(します)。

2024/09/01: 研究員の中嶋武さんが、2024/9/1付で当研究室助教に採用されました。これからよろしく!

2024/09/01: Zizhen Zhou特任助教が、約3ヶ月間 Brown Univ.のProf. Yue Qi研に滞在(短期留学)して全固体電池界面の計算科学研究を行います。

2024/08/28: 早稲田大学大久保將史教授・川合航右講師との実験・計算コラボ論文「Proton Intercalation into an Open-Tunnel Bronze Phase with Near-Zero Volume Change」がAngewandte Chemie, International Editionに掲載されました!

2024/08/19-20: JSPSサマープログラム(当研究室滞在のLukas Ketterと同じプログラム)で京大・安部研に滞在中のForschungszentrum Jülich GmbH のPh.D Student, Konstantin Kösterが当研究室を訪れ、蓄電池の計算研究について議論しました。

2024/08/19-23: D2学生伊藤暖さんが、第63回分子科学若手の会夏の学校(2024/08/19-23@分子研)の第一分科会「電気化学反応の第一原理計算:講師陣内 亮典 博士((株)豊田中央研究所, シニアフェロー)」の企画・担当を行いました。暖さん、お疲れ様。

2024/08/05: 館山研OBのDr. Seong-Hoon Jangさん(現:東北大金研特任助教)の当研究室開発プログラムEwaldSolidSolutionを用いた高安定性とイオン伝導度を有するNa-ion硫化物固体電解質探索の理論計算論文がJ. Mater. Chem. Aに掲載されました!Seong-Hoonさん、おめでとう!

2024/08/05: Zizhen Zhou特任助教の全固体電池の正極ーコート層界面におけるイオン輸送の理論計算論文(当研究室開発のHI-CALYPSO法利用)がACS Appl. Mater. Interfacesに掲載されました!おめでとう!

2024/08/01:安藤准教授が東大・本郷キャンパスで開催された科研費学術変革領域A「イオン渋滞学」第1回公開シンポジウムにて計画研究A01の研究代表として講演を行いました。

2024/07/21-23: 館山教授がUniversity of Cambridgeを訪問。蓄電池に関するバーチャルインスティテュートFaraday InstitutionのProf. Clare P. Grey PIとProf. Michael De Volder GLと議論を行いました。また以前共同研究をしていたProf. Michel Sprikとも議論を持ちました。

2024/07/20: D2学生伊藤暖さんと館山教授が英国・London・King’s College Londonで開催された”UK-Japan Next-Generation Batteries Seminar“にて招待講演を行いました。

2024/07/18: D2学生伊藤暖さんが英国・London・QEII Centreで開催されたSolid State Ionics 2024にてPoster発表を行い、Poster Awardを受賞しました!おめでとう!(Solid State Ionics 2024には伊藤暖さんと館山教授(口頭発表)が参加。)

2024/07/02-03: JSPSサマープログラムで当研究室滞在中のLukas Ketterが東北大学・大野真之准教授の研究室を訪問し、研究会にて発表を行いました。

2024/07/01: 研究員のDr. Zizhen Zhouさんが、2024/7/1付で当研究室特任助教に昇任されました。よろしく!

2024/06/27: すずかけ台キャンパスの全固体電池材料研究者(菅野先生、平山先生、鈴木先生ら)と訪問中のProf. Yue Qiと一緒に、”Workshop bridging between theory and experiment on all-solid-state battery materials at Tokyo Tech”を開催しました。当研究室からは館山教授、安藤准教授、佐々木助教、LUONG特任助教、PD Zizhen ZHOUさんおよびNIMSからRandy JALEM主幹研究員が講演しました。

2024/06/27: D2学生 のQianli SiさんのLi金属電池の寿命に関する機械学習予測モデル構築の論文がAdv. Sci.に掲載されました!おめでとう!また本論文はNIMSにてプレスリリースされ、( https://www.nims.go.jp/press/2024/07/202407240.html )、いくつかの新聞にも紹介されました。

2024/06/24 & 25: JST-ASPIRE 大久保プロジェクト(代表:早大・大久保將史教授)のキックオフおよび若手の会(共に国際会議)が、早稲田大学小野記念講堂で開催され、当研究室からほぼ全員が参加し、館山教授と佐々木助教が招待講演を行いました。

2024/06/24: 全固体電池計算材料科学研究で世界をリードするBrown UniversityのProf. Yue Qiが研究室学生2名(Harsh D. Jagad & Gregory Pustorino)と一緒に当研究室に滞在(6/26-7/2)。国際共同研究を開始しました。

2024/06/21: University of MünsterのProf. Wolfgang Zeier 研究室のPh.D StudentであるLukas KetterがJSPSサマープログラムに採択され、当研究室に滞在し固体電解質界面の理論計算に関する国際共同研究を開始しました。Lukasさんは最終的に9/13まで当研究室にて研究活動を行います。

2024/06/16-21: 香港で開催された蓄電池分野を代表する国際会議IMLB2024においてDr. Zizhen Zhou研究員とD2学生のQianli Siがポスター発表を行いました。(館山教授は招待講演)

2024/06/06-07 & 12-13: 大阪公立大・林晃敏研究室のD2学生鳥居真人さんが、当研究室に滞在し、第一原理MD計算習得と共同研究を遂行しました。

2024/06/04 & 12: 東工大TAC-MIのラボローテーションカリキュラムで、大岡山・前田和彦研のM2学生山本悠可さんが当研究室で第一原理計算習得に従事しました。

2024/06/01: 台湾・国立成功大ポスドクのDr. Che-an Linが、当研究室(ポスドク)研究員(主にGteXプロジェクト担当)として着任しました。よろしく!

2024/05/31-06/01: 科研費学術変革領域A「イオン渋滞学」領域会議を開催。計画研究A01班(計算・数理研究)研究代表の安藤准教授が講演しました。

2024/05/16: 東工大化生研にてJST-CREST「未踏物質探索」領域一杉課題の研究会を開催。東大一杉研、静岡大守谷研から多数の学生・若手が参加してくれました。

2024/04/12, 5/11, 6/1: 大学院入試説明会開催@すずかけ台キャンパス or Zoom(研究室訪問受け入れ)

2024/04/10:全固体電池固体電解質の研究で最先端を走る、Universität MünsterのProf. Wolfgang Zeierと学生Johannes Hartelが当研究室を訪問ました。満開の桜の下で記念写真です。

2024/04/09:館山教授が応用化学系2年生の量子化学I (1Q) の授業開始。

2024/04/01: 館山・安藤研究室スタート。安藤康伸准教授、佐々木遼馬助教、Huu Duc Luong特任助教、Zizhen Zhou研究員、中嶋武研究員、斉藤洋子派遣職員、志田香織事務支援員が新たに着任。(鋤柄麻美事務支援員は昨年度から継続。)

2024/03/01:館山研究室の准教授として現在産業技術総合研究所主任研究員の安藤康伸さん、助教として現在住友化学に勤める佐々木遼馬さんが2024年4月1日付で着任することになりました。蓄電池・触媒分野、電気化学・界面科学・イオニクス分野の新しい計算・データ科学研究を加速していきます!(もう1名助教公募を行います。)

2024/02/01:館山教授がCoPIとして参画するJST-ASPIRE”分散型国際ネットワークが実現する基盤蓄電技術革新とネットゼロ社会”(代表:早大・大久保將史教授)が採択されました。これから5年間、若手人材交流による国際共同研究をより一層推進していきます。

2024/01/12:館山研(早大・先進理工学研究科・ナノ理工専攻 館山・門間研)所属D1の伊藤暖さんが、科学研究費新学術領域「蓄電固体界面科学」の第10回領域会議に於いてポスター賞(プラチナアワード)を受賞されました。おめでとう!

2023/10/01 : 館山佳尚NIMS GREENセンター長が東京工業大学・科学技術創成研究院・化学生命科学研究所 教授に着任しました。当面はNIMS GREENセンター長とのクロスアポイントメント(兼務)となります。学部生・大学院生受け入れは物質理工学院・応用化学系・応用化学コースから行います。先駆的な計算・データ材料化学アプローチを用いてエネルギー・環境問題(蓄電池、燃料電池、触媒など)に関する材料課題解決・材料予言・理論構築を進めていきます。よろしくお願いします。